积极心理学关照下的防欺凌心理活动课设计研究

开题报告

一、研究背景及所要解决的主要问题

(一)研究背景

校园欺凌现象近年来在全球范围内频发,严重威胁着青少年的身心健康。初中生正处于身心快速发展的关键阶段,心理成熟度不足,在校园环境中容易成为欺凌事件的参与者或受害者。遭受欺凌的学生可能出现焦虑、抑郁、自卑等心理问题,进而影响学业成绩和未来的社会适应能力。传统的事后惩罚性措施难以从根源上遏制校园欺凌,因此,探寻积极有效的预防策略迫在眉睫。 积极心理学聚焦于个体的积极体验、积极品质和积极的社会系统,为校园欺凌预防提供了全新视角。从积极体验出发,可培养学生乐观向上的心态;挖掘学生积极品质,能提升其自我认同感和应对能力;构建积极的社会系统,如和谐的校园、家庭和同伴关系,可营造有利于学生成长的环境,减少欺凌行为的滋生。基于此,本研究尝试将积极心理学理念融入防欺凌心理活动课设计,为预防校园欺凌提供创新路径。

在宏观层面,国家政策的完善和社会支持体系的构建是基础。政府出台政策文件,明确校园欺凌的定义、预防和处理流程,并通过心理健康教育、法治教育等提升各方面认知。中观层面,学校需完善预防和处理制度,加强人防、物防、技防建设,开发反欺凌课程,营造和谐校园氛围;社区则通过家长培训和宣传活动增强家长应对能力。微观层面,家庭和个体的积极参与至关重要。家长应关注孩子心理状态,培养孩子自信心和应对能力;学生需增强自我保护意识,学会识别和应对欺凌行为。通过多层次的协同干预,构建全方位的治理体系,为青少年健康成长保驾护航。

(二)所要解决的主要问题

1. 欺凌影响因素解析:校园欺凌受个体心理、家庭背景、学校环境和社会文化等多因素交织影响。如何系统剖析这些因素及其相互关系,挖掘导致欺凌行为的关键因素,是精准预防的关键。

2. 积极心理学融合路径:积极心理学包含积极体验、积极品质和积极的社会系统等核心内容。如何将这些内容与校园欺凌预防深度融合,形成切实可行的预防策略和方法,需要深入探索。

3. 教学方案优化设计:目前,基于积极心理学的防欺凌心理活动课设计尚不成熟。如何构建一套科学、系统且具实操性的教学方案,通过多样化教学活动激发学生积极心理力量,预防欺凌行为,是研究重点。

二、国内外同一领域的研究现状与研究价值

(一)研究现状

1.国外研究现状

国外对校园欺凌研究起步早且深入,多学科视角探索成因与干预方法成果丰硕。积极心理学在教育领域的应用逐渐兴起,塞利格曼的“积极教育”理念为校园欺凌预防提供新思路,部分国家开展相关项目,如“Character Strengths”项目,培养学生积极品质,取得一定成效。但整体研究重理论探讨,系统教学设计与实践验证缺乏,对不同文化背景下的适应性研究不足。

2.国内研究现状

国内校园欺凌研究近年逐步升温,初期多集中在现状调查、成因分析和传统干预方式。积极心理学在教育领域应用虽受关注,但在校园欺凌预防方面仍处于探索阶段。学校实践多以讲座、主题活动为主,缺乏系统课程设计和长期效果评估,尚未形成成熟模式。

(二)研究价值

1. 理论价值:将积极心理学的积极体验、积极品质和积极的社会系统理论应用于校园欺凌预防,丰富该理论在校园欺凌预防领域的内涵,拓展积极心理学与校园欺凌预防融合的研究边界,为后续研究提供理论参考。

2. 实践价值:设计并验证基于积极心理学的防欺凌心理活动课教学方案,为学校提供实用教学模板,帮助学生体验积极情绪,挖掘自身优势,构建积极人际关系,提升应对欺凌的心理韧性,预防欺凌行为发生,促进学生心理健康发展。

三、概念界定与课题内涵认识

(一)概念界定

1. 积极心理学:积极心理学专注于研究人的积极体验(如幸福感、满足感)、积极品质(如勇气、毅力、善良)和积极的社会系统(如和谐校园、良好家庭关系),旨在激发个体内在潜能,提升心理资本,促进个体幸福成长。

2. 校园欺凌:指在校园及周边环境中,蓄意针对特定学生进行的重复性负面行为,涵盖言语侮辱、身体攻击、社交孤立、网络欺凌等形式,对受害者的身心和财产造成损害。

3. 心理活动课:针对初中生设计,运用心理学原理和方法,通过多样化活动引导学生认识自我心理,提升情绪管理、问题解决等能力,预防常见心理问题,激发心理潜能的课程。

(二)课题内涵

本课题以积极心理学为理论基石,围绕积极体验、积极品质和积极的社会系统设计防欺凌心理活动课教学方案。通过教学实践,助力学生深度认识校园欺凌危害,培养积极心理品质,增强应对欺凌的能力,营造积极校园氛围,预防校园欺凌发生,守护学生心理健康。核心在于探索积极心理学与初中防欺凌教育的融合路径,构建学生积极心理防御体系。

四、支撑理论

(一)积极心理学理论

积极体验方面,引导学生在活动课中体验积极情绪,如组织感恩分享活动,让学生感受感恩带来的愉悦,增强心理韧性,降低欺凌行为倾向。积极品质层面,帮助学生识别并发挥自身优势,开展优点大轰炸活动,提升自信,减少因自卑引发的欺凌或受欺凌风险。积极的社会系统角度,组织团队合作活动,促进同学间关系和谐,构建积极校园社交网络,减少欺凌滋生土壤。

心理健康教育理论

坚持预防为主原则,在学生心理问题萌芽前,通过课程引导建立积极心理品质。以学生为主体,采用体验式学习,如角色扮演,让学生在模拟情境中探索应对欺凌方法,促进自主成长。营造积极校园环境,配合学校开展校园文化建设,为课程实施提供支持。

社会学习理论

在活动课中展示积极行为榜样,播放友善互助视频,让学生观察模仿。组织互动活动,如小组讨论应对欺凌策略,促使学生在实践中学习积极行为模式,抑制欺凌行为。

(四)人本主义教育理论

以学生为中心,关注个体差异和需求,设计分层教学内容,满足不同学生学习需要。创设积极学习环境,如布置温馨教室、鼓励式评价,帮助学生建立积极自我概念,激发内在成长动力,预防欺凌行为。

五、研究目的与研究内容

(一)研究目的

1. 欺凌影响因素解析:系统梳理影响校园欺凌的个体、家庭、学校、社会文化因素,深入探究各因素间的交互关系,构建全面的影响因素模型,为后续精准预防策略的制定提供理论基石。通过多方法综合分析,精准定位不同情境下引发欺凌行为的关键因素,为靶向预防提供依据。

2. 积极心理学融合路径:探索积极心理学核心内容与校园欺凌预防的契合点,结合初中生身心发展特点,将积极体验、积极品质、积极的社会系统融入预防实践,形成基于积极心理学的校园欺凌预防策略体系。开发以积极心理学为导向的教学、活动、校园文化建设方案,明确实施步骤与要点,提升预防工作的科学性与有效性。

3. 教学方案优化设计:以积极心理学理论为指导,设计涵盖教学目标、内容、方法、评估工具的防欺凌心理活动课教学方案。开发多样化教学活动,如情境模拟、小组合作项目等,融入积极体验、积极品质培养元素,增强学生应对欺凌的能力。在实践中不断优化教学方案,确保其能有效激发学生积极心理力量,预防校园欺凌。

(二)研究内容

1. 理论融合策略研究:剖析积极心理学的积极体验、积极品质和积极的社会系统与校园欺凌预防在理念、方法和目标上的契合点。探索将积极心理学理论转化为防欺凌教学策略的具体路径,如利用积极体验设计趣味活动,培养学生乐观心态。

2. 欺凌心理影响剖析:深入分析校园欺凌对学生心理、行为和学业的影响,如焦虑、社交退缩、成绩下滑等。通过问卷、访谈收集学生对欺凌的认知和感受,为教学内容设计提供依据。

3. 教学方案设计开发:制定教学方案,明确教学目标、内容、方法和评估工具。开发教学材料,如故事绘本、游戏道具,确保教学活动丰富有趣,融入积极心理学元素。

4. 教学实践与效果评估:开展课堂教学实践,记录教学过程和学生反馈。运用多种方法评估教学效果,依据评估结果反思改进教学设计,持续优化教学方案。

六、研究思路与方法及实施步骤

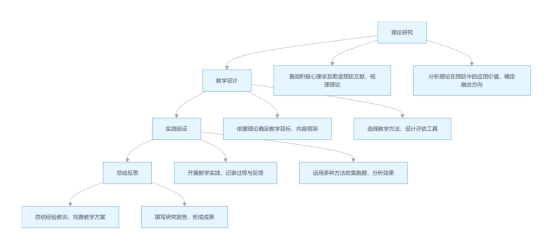

(一)研究思路

(二)研究方法

1.文献综述法

系统查阅文献,总结已有研究成果与不足,把握研究前沿动态,为本研究提供理论基础,确定研究切入点。

2.深度访谈法

与学生、教师、家长访谈,了解对校园欺凌的认知、态度和需求,获取一手资料,为教学设计提供依据。

3.焦点小组讨论法

组织学生和教师开展焦点小组讨论,收集多元意见,分析不同观点,优化教学设计。

4.案例研究法

选取典型案例深入剖析,总结成功经验与不足,为教学实践提供参考,探索有效预防模式。

5.行动研究法

在教学实践中不断尝试、反思和调整教学方案,持续改进教学,验证方案有效性,促进学生发展。

(三)实施步骤

1.第一阶段:准备阶段(2025年1月-2025年5月)

任务:

完成文献综述,梳理积极心理学理论及相关研究。

设计研究方案,撰写开题报告。

形成初步的教学设计框架,包括教学目标、内容、方法和评估工具。

成果:

文献综述报告。

开题报告。

教学设计初稿。

2.第二阶段:实施阶段(2025年6月-2025年10月)

任务:

根据教学设计框架,开发具体的教学内容和材料,如教学PPT、案例分析、实践活动等。

开展课堂教学实践,记录教学过程和学生反馈。

收集数据,包括问卷调查、访谈记录、课堂观察等。

成果:

教学实施记录。

数据收集与初步分析报告。

3.第三阶段:总结阶段(2025年11月-2026年1月)

任务:

总结经验教训,完善教学方案。

准备结题材料,申请结题鉴定。

成果:

完善的教学设计方案。

结题报告。

七、课题研究条件与可行性分析

(一)研究条件

1.理论基础:积极心理学理论为本研究提供了坚实的理论支撑,其关注个体积极品质和心理资源的理念与心理健康教育的目标高度契合。

2.实践基础:课题主持人袁岚岚老师具备一定的教育科研经验和心理辅导能力,能够有效组织和实施教学实践活动。

3.学校支持:太仓市良辅中学作为课题研究的实施场所,能够提供必要的资源和条件支持,包括教学场地、设备和经费等。

4.团队支持:课题组成员均为学校教师,具备丰富的教学经验和教育科研能力,能够为课题研究提供有力支持。

(二)可行性分析

1.研究方法科学:采用文献综述、深度访谈、焦点小组讨论、案例研究和行动研究等多种方法,能够从不同角度获取丰富的数据和信息,确保研究的科学性和有效性。

2.研究目标明确:研究目标清晰,研究内容具体,研究步骤详细,能够确保研究工作的有序开展。

3.实践基础扎实:课题主持人和团队成员具备丰富的教学经验和教育科研能力,能够有效实施教学实践活动,并根据反馈进行调整。

4.学校支持有力:学校高度重视本课题研究,能够提供必要的资源和条件支持,为研究的顺利开展提供保障。

八、课题成果形式

研究报告 |

撰写一份详细的研究报告,总结研究过程、成果及经验教训。 |

教学设计方案 |

形成一套基于积极心理学理论的《校园欺凌》心理活动课教学设计方案,包括教学目标、内容、方法、评估工具等。 |

学术论文 |

撰写并发表相关学术论文,分享研究成果和经验。 |